QQ在线客服

客服客服电话

0771-20942770771-2094291

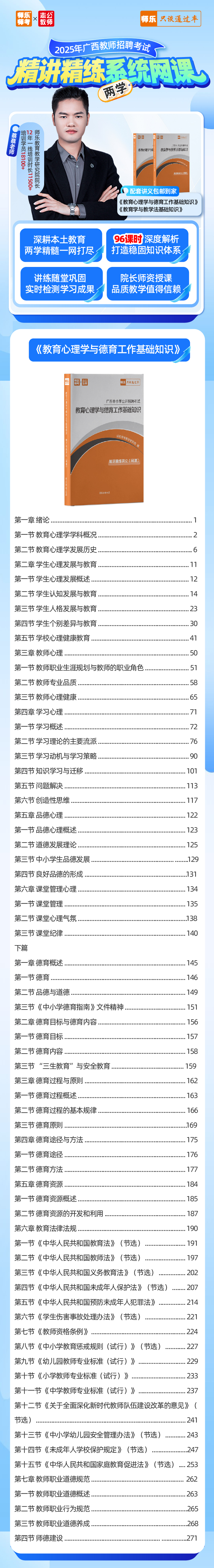

01第一章-第一节-教育心理学学科概况

02第一章-第二节-教育心理学发展历史

03第二章-第一节-学生心理发展概述

04第二章-第二节-学生认知发展与教育1

05第二章-第二节-学生认知发展与教育2

06第二章-第三节-学生人格发展与教育

07第二章-第四节-学生个别差异与教育1

08第二章-第四节-学生个别差异与教育2

09第二章-第五节-学校心理健康教育

10第三章-第一节-教师职业生涯规划与教师的职业角色

11第三章-第二节-教师专业品质

12第三章-第三节-教师心理健康

13第四章-第一节-学习概述

14第四章-第二节-学习理论的主要流派1-行为主义

15第四章-第二节-学习理论的主要流派2-认知主义

16第四章-第二节-学习理论的主要流派3-建构主义

17第四章-第二节-学习理论的主要流派4-人本主义

18第四章-第三节-学习动机与学习策略1-学习动机

19第四章-第三节-学习动机与学习策略2-学习策略

20第四章-第四节-知识学习与迁移1-知识学习

21第四章-第四节-知识学习与迁移2-技能学习

22第四章-第四节-知识学习与迁移3-学习迁移

23第四章-第五节-问题解决

24第四章-第六节-创造性思维

25第五章-第一节-品德心理概述

26第五章-第二节-道德发展理论

27第五章-第三节-中小学生品德发展

28第五章-第四节-良好品德的形成

29第六章-第一节-课堂管理

30第六章-第二节-课堂心理气氛

31第六章-第三节-课堂纪律

01第一章-第一节-德育

免费试听时长:00:45:0002第一章-第二节-品德与道德

03第一章-第三节-《中小学德育指南》文件精神

04第二章-第一节-德育目标

05第二章-第二节-德育内容

06第二章-第三节-“三生教育”与安全教育

07第三章-第一节-德育过程概述

08第三章-第二节-德育过程的基本规律

09第三章-第三节-德育原则

10第四章-第一节-德育途径

11第四章-第二节-德育方法

12第五章-第一节-德育资源概述

13第五章-第二节-德育资源的开发和利用

14第六章-第一节-《中华人民共和国教育法》(节选)

15第六章-第二节-《中华人民共和国教师法》(节选)

16第六章-第三节-《中华人民共和国义务教育法》(节选)

17第六章-第四节-《中华人民共和国未成年人保护法》(节选)

18第六章-第五节-《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》(节选)

19第六章-第六节-《学生伤害事故处理办法》(节选)

20第六章-第七节-《教师资格条例》(节选)

21第六章-第八节-《中小学教育惩戒规则》(节选)

22第六章-第九、十、十一节-《幼儿园、小学、中学教师专业标准(试行)》

23第六章-第十二节-《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(节选)

24第六章-第十三节-《中小学幼儿园安全管理办法》(节选)

25第六章-第十四节-《未成年人学校保护规定》(节选)

26第六章-第十五节-《中华人民共和国家庭教育促进法》(节选)

27第六章-《法律法规-巧学妙记》

28第七章-第一节-教师职业道德概述

29第七章-第二节-教师职业行为规范

30第七章-第三节-教师职业道德养成

31第七章-第四节-师德建设

01 第一章 第一节 教育的概念

02 第一章 第二节 教育的产生与发展1

03 第一章 第二节 教育的产生与发展2

04 第一章 第二节 教育的产生与发展3

05 第一章 第三节 教育学的产生与发展1

06 第一章 第三节 教育学的产生与发展2

07 第一章 第三节 教育学的产生与发展3

08 第二章 第一节 教育的基本功能1

09 第二章 第一节 教育的基本功能2

10 第二章 第二节 教育目的

11 第二章 第三节 全面发展教育

12 第二章 第四节 我国现阶段教育目的

13 第三章 第一节 学校概述

14 第三章 第二节 学校教育制度及其发展

15 第三章 第三节 我国的学校教育制度

16 第三章 第四节 学校文化

17 第三章 第五节 学校教育、家庭教育和社会教育的配合

18 第四章 第一节 教师1

19 第四章 第一节 教师2

20 第四章 第二节 学生1

21 第四章 第二节 学生2

22 第四章 第三节 良好的师生关系

23 第五章 第一节 班主任1

24 第五章 第一节 班主任2

25 第五章 第二节 班集体

26 第五章 第三节 班级管理

27 第六章 第一节 课外活动概述

28 第六章 第二节 课外活动设计、指导与组织

29 第七章 第一节 教育研究概述

30 第七章 第二节 教育研究的过程

31 第七章 第三节 教育研究方法

32 第七章 第四节 当代中国基础教育改革学派及其观点

第一章 第一节 教学目标的概述

第一章 第二节 教学目标分类理论

第一章 第三节 新课改的课程目标

第一章 第四节 教学目标的设计、陈述和评价

第二章 第一节 教学及教学过程概述

第二章 第二节 教学过程的各种本质观

第二章 第三节 教学过程的基本阶段

第二章 第四节 教学过程的基本规律

第三章 第一节 教学内容概述

第三章 第二节 课程标准

第三章 第三节 新课改背景下教学内容的新要求

第三章 第四节 综合实践活动课程

第三章 第五节 综合课程和分科课程背景下的综合性学习

第三章 第六节 课程资源的开发与利用

第四章 第一节 教学设计概述

第四章 第二节 课程类型与结构

第四章 第三节 综合课程和综合实践活动课程的设计

第四章 第四节 现代信息技术在教学中的运用

第五章 第一节 课程实施与新课程改革1

第五章 第一节 课程实施与新课程改革2

第五章 第二节 国家课程、地方课程和校本课程

第五章 第三节 中小学常用的教学方法1

第五章 第三节 中小学常用的教学方法2

第五章 第四节 中小学常用的教学原则

第五章 第五节 教学工作的基本环节

第五章 第六节 说课

第五章 第七节 教学组织形式

第五章 第八节 现代学习方式

第五章 第九节 新课改理念下教学行为的转变

第六章 第一节 教学评价概述

第六章 第二节 学生学业成就评价和教师教学工作评价

第六章 第三节 新课改倡导的发展性教学评价

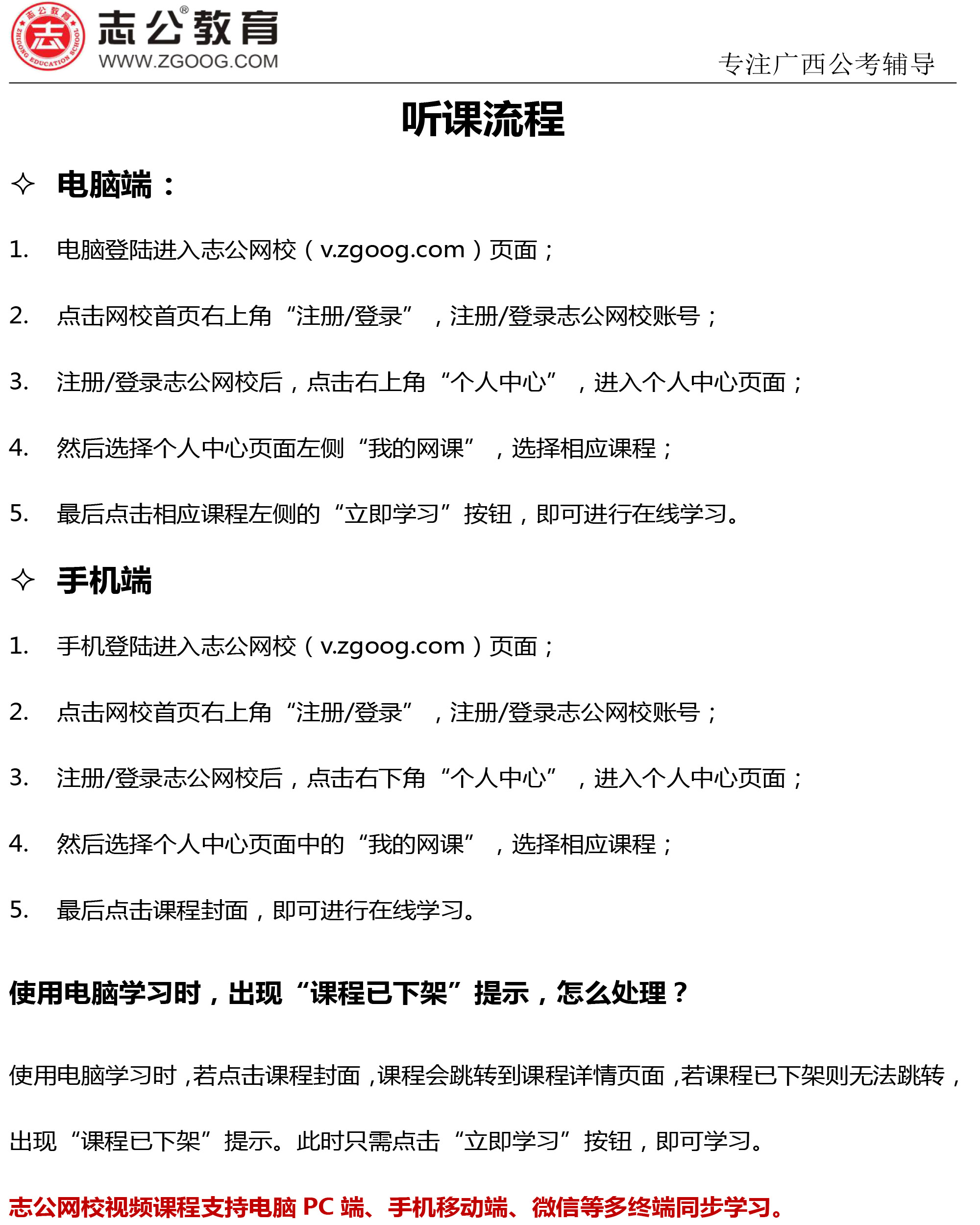

请您先注册或登录志公网校账号,通过支付宝、微信等方式在线支付,支付完成即可听课。

以购买课程有效期为准。

志公网校课程在有效期内,可以随时学习、反复学习,没有次数限制。

在志公网校首页 点击"登录"进入登录界面,然后点击"忘记密码",根据提示操作重置密码,然后再进行登录学习。

(1)1课时时长按照30-35分钟计算;

(2)1课时不等于1讲。为了保证课程的完整性,1讲≈30分钟左右,因此课程数量不等于课时数。

(1)PC端:登录网校账号(v.zgoog.com),进入“个人中心”界面,选择“我的课程”,点击“立即学习”按钮,即可进行学习。

(2)移动端:登录网校账号(v.zgoog.com),进入“个人中心”界面,选择“我的课程”,点击课程封面播放按钮,即可进行学习。